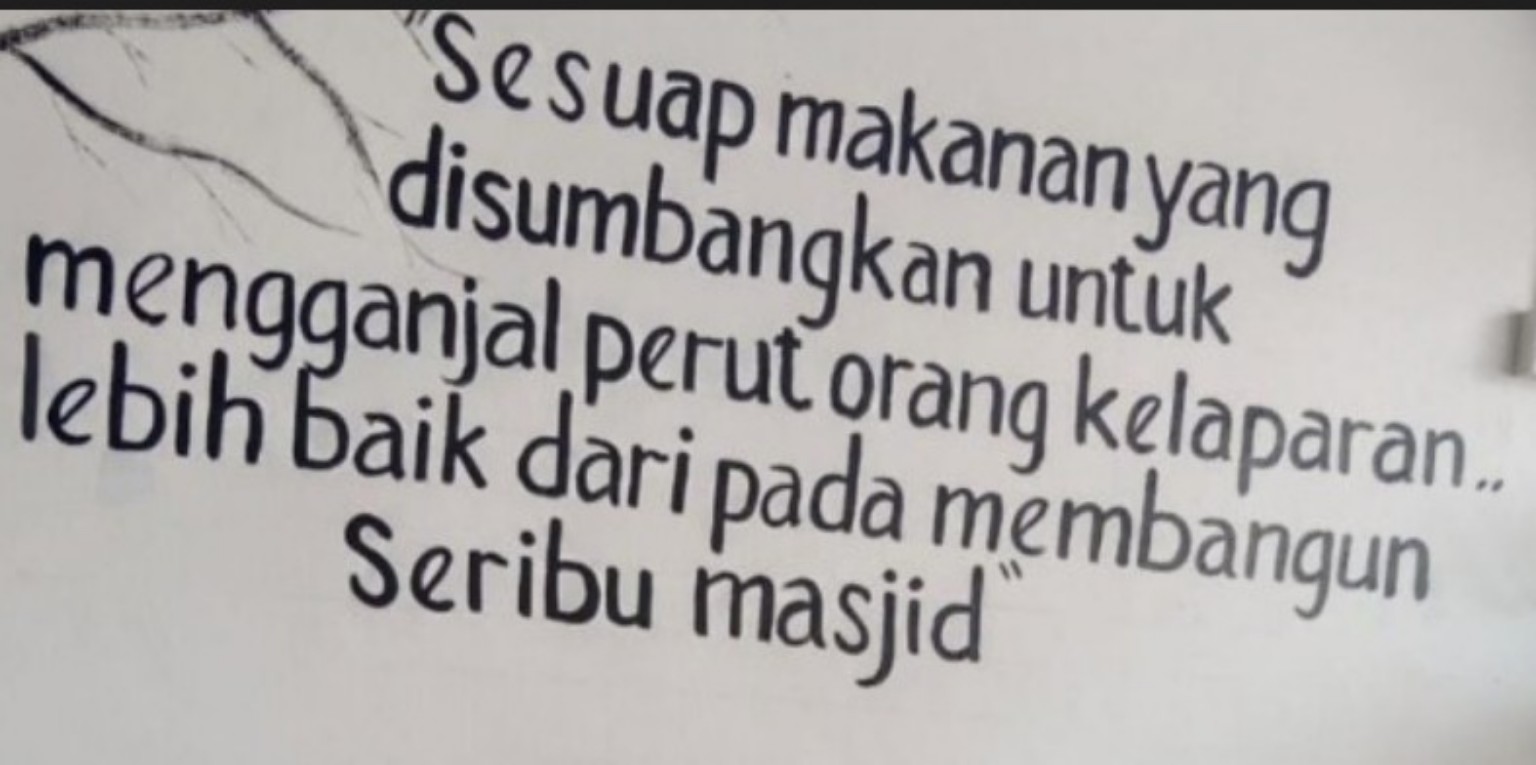

Sebuah kalimat yang beredar luas di ruang digital belakangan ini menggugah sekaligus mengguncang kesadaran publik:

“Sesuap makanan yang disumbangkan untuk mengganjal perut orang kelaparan lebih baik daripada membangun seribu masjid.”

Sebagian menilainya sebagai ungkapan yang keras, bahkan sensitif. Namun sebagian lain melihatnya sebagai kritik moral yang jujur terhadap praktik keberagamaan yang kehilangan ruh kemanusiaannya. Dalam kacamata jurnalisme yang adil dan analitis, kalimat tersebut tidak boleh dibaca secara harfiah, melainkan ditelaah secara substansial,apa pesan moral yang hendak disampaikan, dan apakah ia bertentangan dengan nilai agama, atau justru sejalan dengannya.

Agama Tidak Pernah Berhenti pada Simbol

Dalam ajaran Islam, agama tidak pernah direduksi menjadi bangunan, simbol, atau ritual semata. Islam adalah sistem nilai yang hidup,yang keimanannya diuji justru ketika berhadapan dengan penderitaan manusia.

Al-Qur’an secara tegas mengingatkan:

“Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?

Itulah orang yang menghardik anak yatim,

dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.”

(QS. Al-Ma’un: 1–3)

Ayat ini memberikan penegasan yang sangat keras:

pengabaian terhadap orang lapar bukan sekadar kegagalan sosial, tetapi bentuk pendustaan terhadap agama itu sendiri.

Masjid Dimuliakan, Manusia Didahulukan

Masjid adalah tempat yang suci dan mulia. Ia pusat ibadah, ilmu, dan peradaban. Namun Islam tidak pernah mengajarkan pemuliaan bangunan tanpa kepedulian terhadap manusia di sekitarnya.

Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya.”

(HR. Al-Baihaqi)

Hadits ini tidak sedang merendahkan ibadah ritual, melainkan menetapkan urutan prioritas moral. Ketika perut manusia dibiarkan kosong, maka kemegahan bangunan seberapa pun sucinya,kehilangan makna spiritualnya.

Ibadah Sosial sebagai Inti Keimanan

Islam menempatkan amal sosial sebagai manifestasi tertinggi dari iman. Memberi makan, menolong fakir miskin, dan membela yang lemah bukan pelengkap ibadah, melainkan esensi ibadah itu sendiri.

Allah SWT berfirman:

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.”

(QS. Al-Insan: 8)

Ayat ini tidak berbicara tentang pembangunan fisik, tetapi tentang keberpihakan moral,tentang iman yang diterjemahkan ke dalam tindakan nyata.

Membaca Ulang Kalimat yang Viral

Jika dibaca secara jernih, kalimat viral tersebut bukanlah serangan terhadap masjid atau agama, melainkan kritik terhadap kemunafikan sosial:

ketika simbol-simbol keagamaan dibangun megah, namun manusia di sekitarnya dibiarkan lapar, terpinggirkan, dan tak berdaya.

Pesan utamanya jelas:

agama kehilangan ruhnya ketika kemanusiaan ditinggalkan.

Yang dikritik bukan rumah ibadah, melainkan nurani manusia yang tumpul.

Kemegahan Simbol dan Krisis Moral

Di banyak tempat, pembangunan rumah ibadah berlangsung masif. Namun pada saat yang sama, kemiskinan, kelaparan terselubung, dan ketimpangan sosial masih menjadi realitas yang tidak terbantahkan.

Pertanyaan yang relevan bukanlah:

“Perlukah membangun masjid?”

Melainkan:

“Apakah nilai masjid telah benar-benar hidup dalam pembelaan terhadap kaum lapar dan tertindas?”

Ketika fungsi sosial dan kemanusiaan terabaikan, kritik moral sekeras apa pun bunyinya,akan terus lahir sebagai alarm nurani publik.

Agama yang Hidup adalah Agama yang Menyelamatkan

Rasulullah SAW menegaskan:

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”

(HR. Ahmad)

Maka menjadi terang dan tak terbantahkan:

memberi makan orang lapar bukan tandingan rumah ibadah,

melainkan bukti hidupnya iman yang diajarkan di dalamnya.

Mengembalikan Agama ke Pangkuan Kemanusiaan

Kalimat yang viral boleh diperdebatkan, tetapi pesan kemanusiaannya tidak boleh diabaikan. Di tengah krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan penderitaan rakyat kecil, agama dipanggil bukan untuk tampil megah, melainkan hadir nyata.

Sebab pada akhirnya,

Tuhan tidak membutuhkan bangunan,

manusia membutuhkan pertolongan.

Dan di situlah agama menemukan kembali kemuliaannya.